発信基地

寄稿のお願い

ポントルモ文学書斎では、皆さんの寄稿をお待ちしています。写真などありましたら添付して送信して下さい。楽しい原稿をお待ちしています。送信はPontormoからどうぞ。 ポントルモ文学書斎では、皆さんの寄稿をお待ちしています。写真などありましたら添付して送信して下さい。楽しい原稿をお待ちしています。送信はPontormoからどうぞ。 |

| . | 森羅万象

書く人のための文芸事情 書く人のための文芸事情

|

詩を語ろうとしています。

坪内逍遥の『小説真髄』を近代文学の基点とすると、1885年のことですから終戦の1945年までは60年です。そして、今年がちょうど戦後60年。なんと近代文学と現代文学が同じタイムスパンとなっているのですね。戦後の文学が、夏目漱石や森鴎外、あるいは与謝野晶子や正岡子規の時代と同じ長さにあるというのは、なんとも不思議な気がします。

私が大学生の頃、文学といえば、まだまだ近代を引きずっていました。それはそうですよね。老教授の中には坪内先生、島村先生とまではいかなくても、その後継者の教えを直接受けた人たちが生き残っていたわけですから。同時にベトナム以降の強い現代文学の潮流が起こり始めていました。村上龍、三田誠広といった人たちがデビューした時代です。ですから、私は自分を、現代の渦の中に巻き込まれながらも、明治・大正の古き良き文学の時代の残り香を体験した世代だと思っています。

詩の分野では、ランボー、ヴェルレーヌ、アポリネール等の詩人の詩を共有できるかどうかが、世代を語る大きな要素になりそうです。ただ、これを読んだ頃の私はまだ幼くて、背伸びしたために未消化もはなはだしく、少し上の世代の方々とは同じようにいきません。それでも、『秋の日のヴィオロンのため息の….…』、『都に雨の降るごとく……』、あるいは『日も暮れよ 鐘も鳴れ 月日は流れ……』といったフレーズを刷り込まれたことは非常に意味のあることだったと思います。

『フランスへ行きたしと思えども……』ではないですが、日本の近代詩はこういった外国の詩の影響下で発展しています。ちょっと前までは口語体自由詩なんて無かったのですから。中原中也はランボーの詩を翻訳していますが、『ゆやーん ゆよーんゆやよん』なんて、フランス語の授業で必ずやる鼻母音の練習とそっくりではないですか。このころの詩人は、かなり外国語の素養がなければいけなかったようです。

そもそも文学史では日本の近代詩の起源を、三人の学者さんによって書かれた『新体詩抄』に求めます。明治の詩として、漢詩でも和歌でも俳句でもない詩を生み出そうという提唱が近代詩の始まりだということです。そしてそれは、森鴎外他の編纂した翻訳詩集『於母影』で初めて形となります。これには鴎外訳のゲーテの詩とかが入っています。

一方で、島崎藤村という人がいました。亡くなったのが終戦2年前の1943年ですから、まさしく自身が近代文学そのものという人です。『破戒』に始まる自然主義文学の話はひとまず置いておきまして、重要なのは藤村の詩です。すでに述べましたように、日本の新体詩は、外国の詩の影響を受けて開花します。藤村も、英語の先生でしたし、フランスに留学したりして、ご多分に漏れず外国の文学、外国の詩の影響を受け開花した詩人の一人でした。実際、『若菜集』以前の詩には英国の詩人の影響がモロに出ています。それは後の有名な詩『椰子の実』にもたどれます。ところが、藤村の場合は、そのような時代の中で、さらにもう一度日本語に回帰し、新しい日本の詩を完成させたという点で偉大でした。つまり、翻訳でなく、日本語で詩の近代化をなしえたということです。いうなれば、いま私たちが読む詩、いま生きている詩人の権現様のような人だったのです。

藤村の詩『初恋』(若菜集)に出会った時の感動はいまも忘れられません。この心地よさは何なのだろうかと思いました。それが私の詩の原体験です。もう古臭いといえるはずのことばでありながら、目の前におデコを出して、林檎をくれようとする少女の姿が見えるじゃないですか。さらに、その娘が遠くから近づいてくる姿をどきどきしながら待っているという甘酸っぱい感情がひしひしと伝わってきます。それも、七五調の定型詩でです。藤村の詩は、それを口ずさむ者を拒みません。これが日本の詩の姿なのです。

またそもそもですが、言語は音として人のコミュニケーションに使われたものですから、詩と音声とは不可分の関係にあります。世界中の詩で、技法としての押韻(おういん)が行われたのも自然なことと思われます。ところが、日本語はその構造から、西欧の詩や漢詩にあるような脚韻が扱いにくいのですね。その分発達したのが律の方でした。つまり、七五調、五七調の決まりによるリズムです。和歌から来ていますから、その歴史は千年以上あって、しかも音楽である歌(謡)と詩の区別のないころに発生しています。ですから、これはもう日本人の遺伝子の中に組み込まれているといっていいのではないでしょうか。

藤村の詩は、明星派に引き継がれ、近代詩そのものは、象徴詩を経て、口語自由詩運動やダダイズム、構造主義などの影響下にさまざまな発展をとげていきます。その後、萩原朔太郎をはじめ偉大な詩人を何人も輩出しますが、しかしそれは、最初に述べましたように藤村存命中の出来事なのです。つまりごく短い間であり、近代詩は、それを否定しようとするにしろ、藤村からの流れの延長線上にあったわけです。

現代で詩を書く人の不幸は、そのような引き継ぐものを持たないことにあるのではないでしょうか。

北原白秋も、萩原朔太郎も、たとえそれが五七調の定型詩でなくて、自由詩であっても、散文とを隔てるのは、内在律としてのリズムであるといっています。簡単にいうと、リズムのない詩は、詩ではありません。好むと好まざるとにかかわらず人間の言語にはリズムがあります。それは心臓が動いて生きていることの証です。

では、詩のリズムとは何か。不幸なことに定型詩の時代から遠ざかって生まれてしまった世代の人間は、それを一度じっくりと考えてみる必要があるのでしょう。すでにラップなどというかなり高度の技をすんなりと受け止めているのですから、漢字は難しいかもしれませんが、藤村を再発見することはかえって簡単かもしれません。

『小諸なる 古城のほとり 雲白く 遊子かなしむ』(落梅集)この頭の韻(頭韻)のk、k、kは五七調にあいまって、ドン、ドン、ドン、ドンというまるで小室哲也のようなリズムを作り上げます。これはけして無為に作られたものではありません。はじめから詩が詩としてリズムを持つことを前提に考えられています。この他にも『かもめ』(若菜集)の『波に生まれて 波に死ぬ 情けの海の かもめどり』(これなんか演歌だよね)等を読めば、藤村の詩が、巧妙にリズムを織り込んでいることに気づくはずです。そしてそれは、当時としては最高にエモーショナルな詩の内容とあいまって、まさに天才の所為といえるものになっています。

二十世紀に入り、サンボリズム(象徴主義)の嵐が吹き荒れます。言語には象徴性、つまり、受け手に対し、意味によらずもっと直接的に感動に働きかけるものがあるという考え方です。それによって、詩は大々的に発展します。またこれは現代の詩にも引きずっている課題でもあります。ところが一方で、言語に対する過信によって、『伝える』ということばの本来の役割に大変な重荷を負わせてしまいました。要するに、この辺から詩がわかりにくくなってしまったのですね。

言語は確かに記号ですけれど、『伝える』ということは、あらかじめ受け手の中に内在しているものを呼び起こすということです。ですから、伝えようとしても相手の中に呼び起こされるものが何もなければ、伝わらないのです。その責任は受け手の側にありません。したがって象徴詩の発信者は、常に傲慢となりえます。己の孤独な魂を他人に理解されたいのなら、やっていることに矛盾があります。

時に破壊は革新をもたらしますが、革新は破壊によってのみもたらせるものではありません。さらに、本来、革新できる人は、自分の中に、破壊できるものとそれを破壊するだけの実力を持った人です。

藤村の詩は現代の社会ではすでに淘汰され、忘れ去られる運命にあるのでしょう。一方で、詩は、少なくとも現代のある時期までは、常に時代の文学の最先端を歩んできたはずのものでした。文学の前衛としての詩、それが今は、短歌や俳句よりももっとやさぐれた状態にあります。その原因はいろいろあるでしょう。ただ、その一つには、明らかに過去からの継承の問題が挙げられます。今さらという気がするかもしれませんが、近代詩の原点である藤村にもう一度回帰してみることは、私はとても有意義なことであると思います。05/5/17/YASU

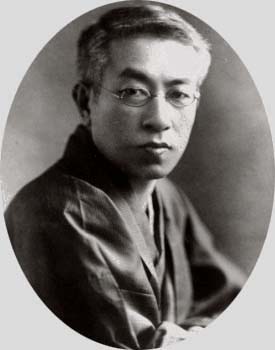

写真▲島崎藤村。明治5年筑摩県馬籠村(長野県西筑摩郡神坂村)生まれ。本名島崎春樹。明治学院普通科卒業。明治女学校、東北学院、小諸義塾の英語、国語教師として教鞭をとる。北村透谷らとともに浪漫派詩人として「文学界」で活躍。 詩集『若菜集』、随想集『千曲川のスケッチ』、小説『破戒』、『春』『家』などの自伝的作品。自然主義を代表する作家。

|

|

|

| |

当Webサイトは FLASH PLAYER の最新バージョンを必要とします。 |

|